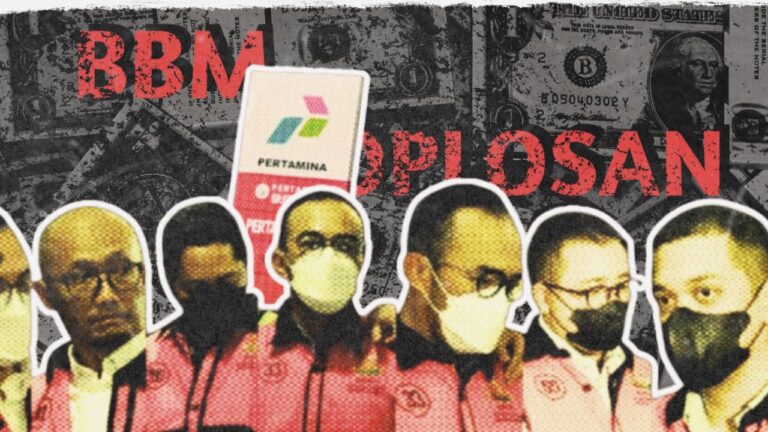

BBM Oplosan: Bukti Negara Kembali Berkhianat

BBM oplosan dan korupsi di tubuh BUMN bukan hanya menjadi babak baru pengkhianatan negara, melainkan juga melegitimasi ketidakmampuannya untuk memenuhi harapan rakyat, bahkan dalam hal-hal yang paling dasar.

Ada satu hal yang paling menyakitkan dari pengkhianatan: ia datang dari tempat yang tidak terduga, tempat yang seharusnya menjadi pelindung. Negara yang digadang-gadang sebagai simbol perlindungan dan kesejahteraan, justru berulang kali berkhianat kepada rakyatnya.

Kasus BBM oplosan yang menyeret PT Pertamina Patra Niaga baru-baru ini seakan menjadi kepingan baru dari episode panjang pengkhianatan negara terhadap rakyatnya. Skandal korupsi dengan modus “BBM oplosan” menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik yang semakin menipis.

Kemudian, skandal korupsi di tingkat direksi anak perusahaan BUMN ini membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan negara terus melanggengkan pengkhianatan; kegagalan fungsi pengawasan untuk mencegah praktik korupsi di tubuh BUMN dan menjadikan rakyatnya sebagai korban?

Kegagalan Sistem Pengawasan Negara

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) idealnya menjadi instrumen negara untuk menyejahterakan rakyat. Namun, dalam praktiknya, BUMN sering kali menjadi sarang korupsi yang menguntungkan segelintir elite.

Karl Marx dalam Das Kapital pernah menyinggung bagaimana negara cenderung menjadi alat bagi kelas penguasa untuk mempertahankan kepentingannya. Fungsi pengawasan yang lemah adalah bukti bagaimana negara gagal menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan segelintir elite.

Dalam kasus BBM oplosan, pemerintah seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan distribusi energi berjalan dengan jujur dan transparan. Namun, yang terjadi justru pengkhianatan negara; pengawasan longgar, praktik oplosan terjadi bertahun-tahun, dan masyarakat baru tahu ketika skandal ini meledak ke permukaan. Tentu ini bukan hanya soal kelalaian, tapi bukti nyata pengkhianatan negara. Bahwa negara lebih sibuk melindungi kepentingan elite dan oligarki ketimbang rakyat kecil.

Contoh paling nyata bisa dilihat dari bagaimana sistem audit internal di tubuh BUMN yang sering kali hanya menjadi formalitas. Misalnya, laporan keuangan PT Pertamina Patra Niaga yang seharusnya diaudit secara berkala, ternyata tidak mampu mendeteksi adanya praktik BBM oplosan selama bertahun-tahun.

Hal seperti ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada tidak hanya lemah, tetapi memang didesain untuk melanggengkan kepentingan elite.

Praktik ini semakin menegaskan bahwa negara tidak benar-benar hadir dalam pengawasan, melainkan sengaja menutup mata demi menjaga hubungan dengan para oligarki. Jika benar pengawasan dilakukan secara ketat, skandal semacam ini tidak akan sampai menciptakan kerugian yang begitu masif dan merugikan masyarakat secara langsung.

Sarang Korupsi yang Sistematis

Praktik korupsi di tubuh BUMN bukanlah fenomena baru. Antonio Gramsci dalam teori hegemoninya menegaskan bahwa kekuasaan elite cenderung mempertahankan dominasi melalui berbagai mekanisme, termasuk ekonomi. BUMN yang seharusnya menjadi alat negara untuk melayani masyarakat malah menjadi instrumen bagi segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri.

Kasus BBM oplosan ini merupakan contoh konkret bagaimana korupsi di BUMN bukan hanya ulah ‘oknam-oknum’, melainkan bukti pengkhianatan negara yang sistematis. Perusahaan-perusahaan milik negara sering kali beroperasi di bawah pengawasan yang longgar dengan manajemen yang ditunjuk bukan berdasarkan kompetensi, melainkan kedekatan politik.

Sebagai contoh, beberapa skandal besar seperti kasus Jiwasraya dan Asabri menunjukkan pola yang sama: pengelolaan dana publik yang disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat. Praktik ini semakin memperkuat pandangan bahwa BUMN lebih berfungsi sebagai ladang kekayaan bagi elite politik ketimbang sebagai motor pembangunan nasional.

Ironisnya, masyarakat sering kali diminta untuk bangga terhadap BUMN sebagai simbol kedaulatan ekonomi, sementara di balik layar, perusahaan-perusahaan ini menjadi sarang praktik busuk yang merugikan publik. Apatisme dan cancel culture masyarakat terhadap BUMN bukan muncul tanpa alasan, melainkan sebagai respons dari serangkaian pengkhianatan yang terjadi secara terus-menerus.

Negara memang selalu punya cara menciptakan realitas semu dan sleeper effect kepada masyarakat untuk menutupi kebobrokan sistemnya. “Percayakan pada proses hukum” atau “Ini hanya ulah oknum” merupakan kalimat sakti yang pasti kita dengar.

BUMN yang idealnya menjadi lokomotif kesejahteraan justru menjelma menjadi monumen kegagalan negara dalam melindungi rakyat. Kondisi ini menegaskan bahwa selama pengawasan tidak diperketat dan transparansi tidak menjadi prioritas, korupsi di tubuh BUMN akan terus berulang tanpa konsekuensi yang berarti.

Krisis Kepercayaan Masyarakat

Setiap skandal korupsi yang melibatkan BUMN semakin memperdalam jurang ketidakpercayaan dan resistensi masyarakat terhadap negara. Negara sering kali menggunakan propaganda untuk menutupi kebobrokan sistemiknya. Namun, semakin banyak masyarakat yang sadar bahwa janji-janji hanya menjadi komitmen semu ketika korupsi terus terjadi tanpa hukuman yang setimpal.

Masyarakat mulai lelah mendengar narasi bahwa ini hanya ulah ‘oknam-oknum’, sementara pola yang sama terus berulang. Skandal BBM oplosan ini adalah cerminan dari bagaimana negara membiarkan kejahatan ‘kelas atas’ berlangsung tanpa konsekuensi yang nyata.

Ada hal yang menarik setelah kasus kasus korupsi dengan modus “BBM Oplosan” ini teruak, yaitu muncul sikap apatisme dan cancel culture. Masyarakat sekarang sudah jauh lebih peka daripada satu dekade lalu. Media sosial jadi arena baru untuk membongkar kebusukan. Dari keluhan soal kualitas BBM yang anjlok sampai ajakan boikot SPBU Pertamina, semua beredar luas di lini masa.

Krisis kepercayaan dan kekecawaan masyarakat terhadap negara bukan sekadar reaksi sesaat, melainkan akumulasi dari pengkhianatan demi pengkhianatan yang terus terjadi.

Ketika pemerintah gagal memberantas BBM oplosan, maka rakyat mulai melihat negara tidak lagi berpihak pada mereka. Rakyat tidak lagi percaya bahwa negara bekerja untuk kepentingan umum, melainkan untuk segelintir elite. Gramsci menyebutnya sebagai ‘krisis organik’, di mana sistem yang ada tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Seperti yang dikatakan oleh Gramsci, kesadaran kelas itu memang tidak cukup dengan melampiaskan kekecewaan di media sosial. Sikap apatisme dan cancel culture harus tetap konsisten sampai adanya perubahan dari sistem yang rusak ini.

Permasalahannya adalah bahwa negara tahu persis cara meredam kemarahan masyarakat. Cukup kasih janji transparansi, adili beberapa orang, lalu masyarakat disuruh percaya lagi. Maka hal seperti ini hanya akan menjadi siklus tak berujung.

Kasus BBM oplosan dan pengkhianatan negara ini harus menjadi alarm bagi semua pihak. Tanpa reformasi sistemik dan transparansi, korupsi di tubuh BUMN akan terus merugikan rakyat dan memperdalam krisis kepercayaan.

Jika negara kembali berkhianat dan gagal menjalankan fungsi pengawasan, maka masyarakat harus mengambil alih peran tersebut. Paulo Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis dalam melawan penindasan.

Kesadaran kolektif harus dibangun melalui edukasi, media independen, dan gerakan sosial yang mendesak transparansi. Hanya dengan memahami ketertindasan, masyarakat bisa melawan sistem yang menindas.